1857年8月20日,巴黎。天气湿热阴沉,街道散发着似有似无的地窖味道。人们一如既往寻欢作乐,内心却时常惴惴不安,听说英国有钱人手里的有价证券正在急剧贬值,遥远的美国大批企业倒闭,远征的英法联军好像正在南中国一个叫做广州的地方进行军事行动……总是有大事情发生,真是一个多事之秋。但是,这些所谓大事件比起今天司法部开庭审理的那个案件都显得不再重要,人们疯狂地涌向法庭,所有的角落都在兴奋地议论纷纷:那个叫做波德莱尔的家伙终于摊上大事儿了……

“一旦堕入笑骂由人的尘世,威猛有力的羽翼却寸步难行。”——波德莱尔

36岁的夏尔•皮埃尔•波德莱尔站在法庭的被告席上,表情复杂。湿热的天气仿佛已经开始发酵他瘦削的身体,他的脸色显出尸体般的苍白。旁听席上的看客们早已听过他的大名,他们猎奇的心理早已超过庭审本身。然而,大家还是失望了,预料中的风流倜傥并不存在,想象中的慷慨陈词也是没有,憧憬中的诗人气质更找不到半分。眼前的这个人就像是一个常年卧病、离群索居的怪客,一个让人感到死亡气息的神经质。

麻木、愤怒、畏惧、茫然等情绪最终交织成了某种黏腻的石膏,它糊在波德莱尔的脸上和身上,甚至让他无法呼吸,更不用说长篇大论。很多年后,巴黎的人们依然有时会讨论当年的那场庭审,还有那个灵魂仿佛一直飘荡在天边的怪咖诗人。他们不会知道,85年后一个叫加缪的法国人将写下一篇名为《局外人》的中篇,莫尔索在法庭上的表现,竟然和当年的那个人很有些神似。

然而,在这些表象背后,却仿佛藏着悄悄展开的巨大的恶龙之翼。那个叫做波德莱尔的人早已将巴黎的文学圈子搅得天翻地覆,那本叫做《恶之花》的诗集就是那恶龙的毒牙。人们惶恐异常,那个一直居住在巴黎拉丁区的怪异诗人一定是魔鬼的使者,不然为何他的诗歌能如此邪魅?一方面让人恐惧诗中那些可怕的形象,一方面却让人在内心深处升起一股羞于对人言说的快感。传统的美学理念在瑟瑟发抖,现代主义的洪荒之力蠢蠢欲动,人们感觉一只妖冶的蝴蝶在潘多拉之盒上扇动了翅膀,未来将变得扑朔迷离。

“……本庭同意公诉人的控告,认定被告夏尔•皮埃尔•波德莱尔一直以来的创作原则和理论是描绘一切,暴露一切,他在最隐秘的皱襞里发掘人性,他的口吻刚劲而强硬,他尤其夸大了丑恶的一面,他为了使人印象深刻和感觉强烈而过甚其词……本庭判定被告夏尔•皮埃尔•波德莱尔触犯了法兰西神圣的公共道德和善良风俗……处以罚款300法郎,并强制删除其诗集《恶之花》中的六首淫秽诗歌,它们分别是《首饰》《忘川》《致一位极乐女郎》《吸血鬼的化身》《累斯博斯》和《该下地狱的女人》……”

法兰西司法部当庭法官用抑扬顿挫的语调诵读审判结果,然后波德莱尔在记者和人群的蜂拥堵截中艰难脱身。他慌不择路,他落荒而逃,他内心的一半在瑟瑟发抖,而另一半在不住冷笑。怪胎波德莱尔、浪子波德莱尔、魔鬼波德莱尔就这样消失在1857年8月20日雾霭沉沉的巴黎。

“煤气灯亮起来了。司灯人穿过拱门街挤满建筑物的通道和夜游症的人群,把幽暗隐晦的街灯点亮。玻璃顶、大理石地面的通道,豪华的商品陈列、赌场、玻璃橱窗……人群的面孔幽灵般显现,他们焦灼、茫然、彼此雷同,拥挤得连梦幻都没有了间隙。”

波德莱尔这样描述藏身其间的巴黎,那个19世纪全世界最时尚和光怪陆离的地方,而波德莱尔自身也将在这个地方被消解殆尽。

“这些恶魔冷眼注视着我,犹如游人欣赏疯子。”——波德莱尔

波德莱尔能够感受到这种消解,就像一直以来能够敏锐觉察到周围人皮面具下的虚伪和肮脏。他的洞察力是一柄锋利的双刃剑,为诗歌和美学斩开新路,也让自己血流成河。《恶之花》是波德莱尔创作的一次爆发,也像是他虚拟的一次文学自杀。当时的人们将18世纪誉为欧洲文明巅峰的时代,波德莱尔却大声疾呼:“18世纪流行的是虚伪的道德观,由此产生的美也是虚伪的,所以18世纪是一个普遍盲目的时代。”他剑指诗歌本质,高声质疑:“什么叫做诗?什么是诗的目的?就是把善同美区别开来,发掘恶中之美”,在人们惊魂未定之时,他接着将自我送上祭坛:“通过粉饰,我会掘出一个地狱!”

于是,人类文学史上便绽放了那朵著名的《恶之花》。在诞生了《巴黎圣母院》的浪漫之地,在“法国女郎”和“巴黎美人”逐渐闻名世界的香艳时代,波德莱尔摧毁一切,将巴黎女子的形象颠覆殆尽。他将满桶什克洛夫斯基的陌生化墨汁泼向那座典雅靓丽的城市以及那里的盛装美人。他写《腐尸》,那具诗歌史上著名的尸体腐烂着,爬满蛆虫,让整个巴黎作呕:“苍蝇在腐臭的肚皮上嗡嗡飞叫/黑压压的蛆虫从那儿爬出了/像一股粘稠的脓液/沿着这腐臭的烂肉直往外漏/蛆虫如同浪潮一般起伏不已”,那具无头女尸流着血浸泡了床单,让人不寒而栗。

他仿佛发誓要将巴黎文坛搅个地覆天翻,猎奇只是最肤浅者对他的可笑揣测,在叛逆这件事上,波德莱尔说自己是第二,没人敢说自己是第一。那是一个对同性恋依然充满极度仇视的时代,看看诗歌王子王尔德的悲惨经历便可略知一二。然而,波德莱尔直接将同性之爱作为诗歌内容,并且描述其中的具体细节,他在《被诅咒女人》中将两位女子的这种爱写得登峰造极。什么遮遮掩掩,什么晦涩暗示,在波德莱尔的字典里从来没有“禁忌”二字,对他而言,“有伤风化”这种事儿要么不做,要做就要做绝。他用长诗整整前半部分的篇幅描写两位女子的生理需求,肉体之间的交流。不仅如此,他还是文学史上最早明确喊出男女平等口号和同性之爱无罪的人,他在长诗的中后部更无情鞭挞了社会对女性的不公,父权社会对女性的残暴压制。

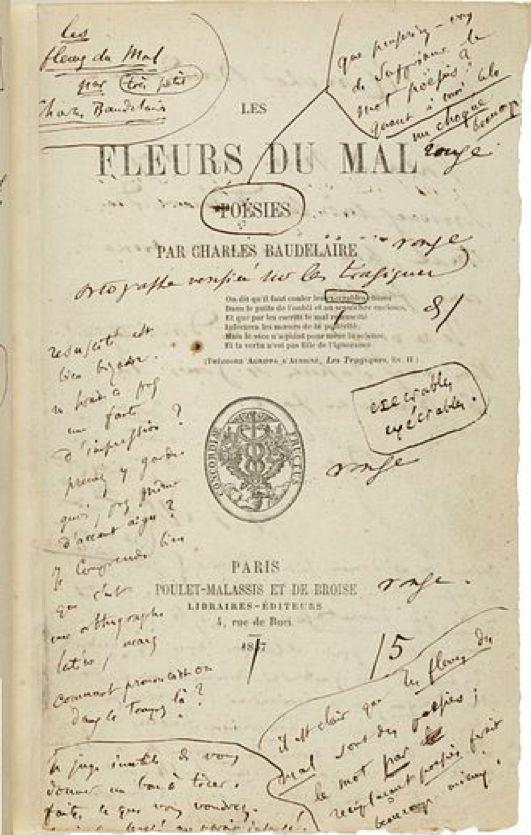

《恶之花》首版封面,上有波德莱尔的笔记。

《恶之花》仿佛将一桶凉水一下子灌进沸腾的油锅,整个巴黎被炸开了。人们因为《恶之花》重口味的变态描写、让人窒息的苦闷抑郁和浓的化不开的哥特风格而震惊,继而本能般向波德莱尔发起潮水般的口诛笔伐。但没人能够在心里否认,波德莱尔在诗歌写作本身技巧上的炉火纯青。他是19世纪最著名的苦吟诗人,他的诗格律严谨,形式完美,字斟句酌,让最仇视他的评论者也不得不承认,在写诗这件事上波德莱尔是绝对的佼佼者。波德莱尔并不是一个高产的诗人,《恶之花》几乎写尽了他对资本社会虚伪丑恶、物欲横流和19世纪欧洲人世纪病的痛斥。正如他在去世之前给朋友的信中所说:“在这部残酷的作品里,我放进了我整个的心,我所有的温情,我全部的宗教,我的所有仇恨。”

“我是一片连月亮也厌恶的墓地。”——波德莱尔

1819年,一名叫做约瑟夫•弗朗索瓦•波德莱尔的60岁老人,迎娶了一位叫做卡罗莱纳•阿尔尚博•迪费的26岁女子,那便是波德莱尔的父母。1821年4月9日,波德莱尔出生在巴黎,并且一生绝大部分时间都在这个城市度过。然而,这个城市并未给他带来好运,他一生都在感受着命运的恶意。“一树梨花压海棠”只是我们文化系中对权贵生活的应酬唱和,在19世纪的欧洲这依然是一桩注定坎坷的婚姻。在波德莱尔还未记住生父相貌的年龄,老波德莱尔便去世了,后来便是母亲的改嫁。

继父欧皮克是一名标准意义上的成功男人,他后来擢升将军,在第二帝国时期还被任命为法国驻西班牙大使。然而,这样的男人在家庭生活中多是专横的,更何况是对待一个天生气质忧郁的继子。就这样,波德莱尔在一种紧张的家庭关系中长大,一方面是他对继父每日剧增的恨意,一方面是他对母亲一直不变的爱意。1848年巴黎暴动,波德莱尔甚至带领一帮人自称“革命党”,他们砸碎商店橱窗,还抢了枪,波德莱尔高呼:“我们去枪毙了将军欧皮克!”

矛盾而分裂的情感让他备受焦灼,最终的放逐和流浪在所难免。继父的地位就像当时的资产阶级权贵,已经不是民众暴动就能撼动。心灰意冷的波德莱尔离开了家,彻底走入波西米亚式的放纵生活——他不会知道一百多年后,他还会成为“丧文化”的精神偶像。当然,即使波德莱尔知道,相信按照他的脾气也一定会嗤之以鼻。因为,在他看来,不敢拿命去丧的人都是哗众取宠的怂包,不敢彻底放纵的魂都是道貌岸然的垃圾。他如今被送上神坛,是无可争议的伟大诗人、美学家和文艺评论家,但在当年的巴黎,他却是巴黎拉丁区波西米亚放纵团体的首领。当时的作家尚弗勒里曾写道:“在那个团体中,领头的就是以古怪为特征的波德莱尔”。

诗歌也许是波德莱尔的丰碑,但沉沦堕落才是他的人生主业,抑郁寡欢才是他的生活底色。他住进肮脏的旅店,整日酗酒,他是拉丁区所有妓女的朋友,是一切酒鬼的弟兄,是任何毒品最勇敢的尝试者。他将纵欲作为主题,去搭建自己的诗歌意象体系,他将酒精和毒品作为燃料,去爆发自己的所有才华。梅毒折磨了他数十年,他发烧、心悸、胃痛、头痛、腹泻、呕吐、疲惫、晕眩以至最终瘫痪,然而他依然在《恶之花》的首篇《告读者》中癫狂般大笑。他宣告他要写的是“占据人的精神,折磨人的肉体”的“谬误、罪孽、吝啬、愚昧”和“尚未把它们可笑滑稽的图样,绣在我们的可悲命运之上的奸淫、毒药、匕首和火焰”。

“他流动的不是血液,而是忘川的绿水。”——波德莱尔

然而,这就是波德莱尔真正的灵魂么?放荡不羁、颓废丧乱、纵欲堕落,这些就是波德莱尔心脏的真实样子么?在这个意义上,波德莱尔和他的《恶之花》已经完全融为一体,大部分人只看到了其中满目疮痍的恶和赤裸裸的丑,却忽略了其中对崇高美意象的憧憬和赞美。人们只看到其中的痛苦、阴暗、忧郁和颓废,却没有注意诗人对死亡后升华近乎执念的追逐,“让死亡高悬天空/像新的太阳/使我们头脑里的白花绽放”。

在浪漫主义衰退的年代,被认定为浪漫派死敌的波德莱尔沉默寡言。在无数个放纵的夜晚之后,在宿醉渐醒的头痛欲裂之中,在痼疾凌迟般的苦痛折磨之下,那个当年浪漫派最喜欢诅咒的浪子,却在苦苦坚守着古典浪漫主义的格律音韵和字斟句酌。他忍受着浪漫派的谩骂,却在暗湿的角落里完成了浪漫主义精髓的传承。他被称为浪漫主义的逆子,却用象征主义和现代主义让浪漫主义得以香火延续。

他早已明白,那些因为《恶之花》所受的指控和苦痛,就是他为诗歌神坛和文学殿堂奉上的血肉和祭品。难怪高尔基会这样叹息:“波德莱尔生活在恶中,爱的却是善良,最后,他给法国留下了一些流露出冷酷的绝望气息的阴暗狠毒的诗而死去,为了这些诗,人们在他生前称他作疯子,在他死后称他为诗人。”是的,波德莱尔不会知道在下一个百年他会成为整个法国和世界诗坛的偶像,他会被推举为法国十九世纪最伟大的诗人之一,被尊为现代派的奠基人、象征派诗歌的先驱和“十九世纪第一美学家”。

当然,生前被无数人诅咒为“恶魔诗人”和“坟墓诗人”的他更不会知道,这个在当时人见人厌的自己,在未来会成为无数人心中的导师,后世很多闪耀的大诗人和大作家都在虔诚地阅读他的《恶之花》。大诗人兰波直接称呼他为“第一个慧眼者,是诗人之王,一个真正的上帝”。他更不会想到在遥远的21世纪,那些自命不凡、相互比酷的年轻人会对他顶礼膜拜,将他视为现代社会“丧文化”的开山祖师……

然而,这一切对波德莱尔都不重要了……

1866年1月,为了一件包裹,他在雨中的邮局忍受寒冷等了4个小时,第二天他病倒了,在地上翻滚呕吐。

1866年3月,他的麻痹性痴呆开始发作,并最终瘫痪无法说话,3月20日,他留下最后的手写信:“亲爱的母亲,我没有生病,但也没有很好。”

1867年8月31日,他面带微笑死在母亲怀里,终年46岁。

…… ……

我厌恶遗嘱,我厌恶坟墓,

与其乞求世人的眼泪而苟且偷生,

我不如请那些乌鸦,

把我这污秽不堪的尸骨啄得一点儿也不剩。

——波德莱尔•《快乐的死者》

(本文转载于公众号深度书痴宝木笑)